才女出轨被丈夫捉奸,认错归家后,却用冷暴力报复,丈夫抑郁一生

才女出轨被丈夫捉奸,认错归家后,却用冷暴力报复,丈夫抑郁一生

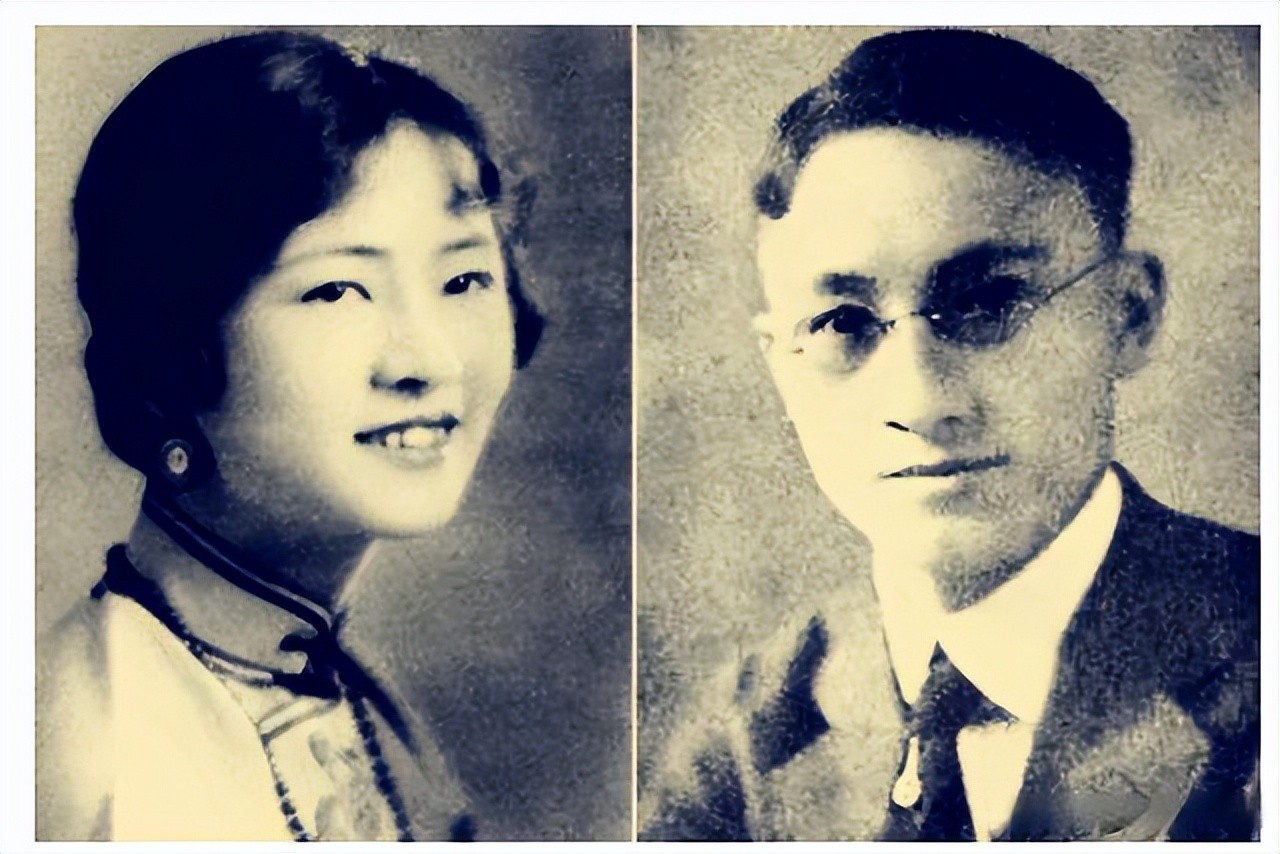

凌叔华是中国近代文学史上一位独特的女性作家,她不仅在文学上有着卓越的成就,还是一位杰出的画家,她的作品深受西方现代主义文学和艺术的影响,展现了一种新型的女性意识和审美风格。然而,她的一生却充满了爱情的挫折和痛苦,她曾经与三个男人有过感情纠葛,却没有得到真正的幸福。

她与丈夫陈西滢的婚姻更是一场悲剧,两人从相爱到疏远,从亲密到冷漠,最终以彼此伤害而告终。本文将从凌叔华的出生背景、与陈西滢的结识、出轨比自己小8岁洋学生、产生隔阂、用最残忍的方式报复丈夫等方面,探讨她的爱情故事和心理变化。

凌叔华出生于1910年,她的家庭是北京城里有名的官宦世家。她的父亲凌福彭是清朝末年与康有为同科进士,曾任顺天府伊(相当于现在北京市市长)和直隶布政使(相当于现在河北省省长)。顺天府是明清时期整个北京地区的行政区划,掌管着大兴、通州等24个州县。凌叔华的母亲是广东画家李鸿章之孙李鼎铭之女。

凌叔华从小就接受了良好的教育和培养,她能说流利的英语、法语和德语,她也继承了家族的绘画天赋,她曾经拜齐白石为师,并在巴黎进修过油画。凌叔华还有一个非常有名的英语老师,就是著名学者辜鸿铭。可以说,凌叔华是一个出生在金色摇篮里、拥有无数优势和资源的名媛。

凌叔华长大后,在文学和绘画方面都展现出了非凡的才华和创造力。她在1924年以优异成绩毕业于燕京大学外文系,并在《现代评论》等刊物上发表了多篇小说和散文,其中最著名的就是《酒后》,这篇小说被认为是中国第一部意识流小说,描写了一个女性在酒后对自己生活和爱情的回忆和反思。凌叔华还写过《古韵》《梦与月》《花与泪》等作品,在国内外都广受好评。

凌叔华的绘画作品也很有特色,她融合了中国传统水墨画和西方现代主义画风,创造了一种新的艺术形式,她的画作曾在巴黎、伦敦、纽约等地展出,受到了高度赞誉。凌叔华可以说是一位世界级的文学家和画家,她的成就在当时的中国女性中是非常罕见的。

然而,凌叔华的爱情却没有她的事业那么顺遂,她的爱情经历也成为了后人议论纷纷的话题。她曾经与三个男人有过感情纠葛,分别是徐志摩、陈西滢和朱利安。徐志摩是民国时期最著名的诗人之一,他以浪漫主义和自由恋爱的形象闻名于世,他曾经与凌叔华有过一段热烈而短暂的恋情,但最终因为徐志摩爱上了陆小曼而分手。

陆小曼是一位舞蹈家,她当时已经结婚,但徐志摩不顾一切地追求她,并与她私奔。凌叔华得知徐志摩背叛自己后,毅然决然地选择了分手,并转而投入了另一个男人的怀抱,那就是陈西滢。

陈西滢是一位学者和教育家,他曾经在英国留学,并在北大和武大任教。他与凌叔华是在1924年一次茶话会上相识的,当时茶话会的嘉宾是印度诗人泰戈尔,泰戈尔当时在中国非常有影响力,他的诗集《飞鸟集》被广泛传颂。茶话会上还有徐志摩、胡适、林徽因等文化名流。凌叔华作为主人家的女儿,表现得十分活泼和自信,她不顾礼节地向泰戈尔提问,并引起了泰戈尔的注意。泰戈尔还在檀香木片上为凌叔华画了一幅画。这次茶话会让凌叔华成为了众人的焦点,也让陈西滢对她产生了好感。

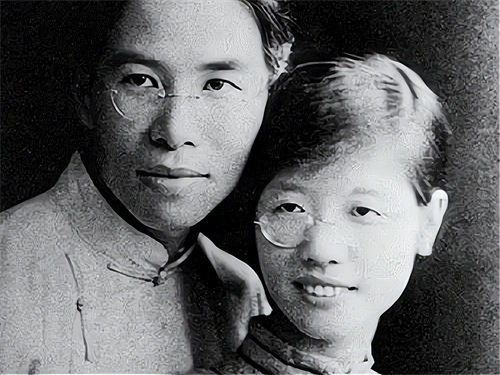

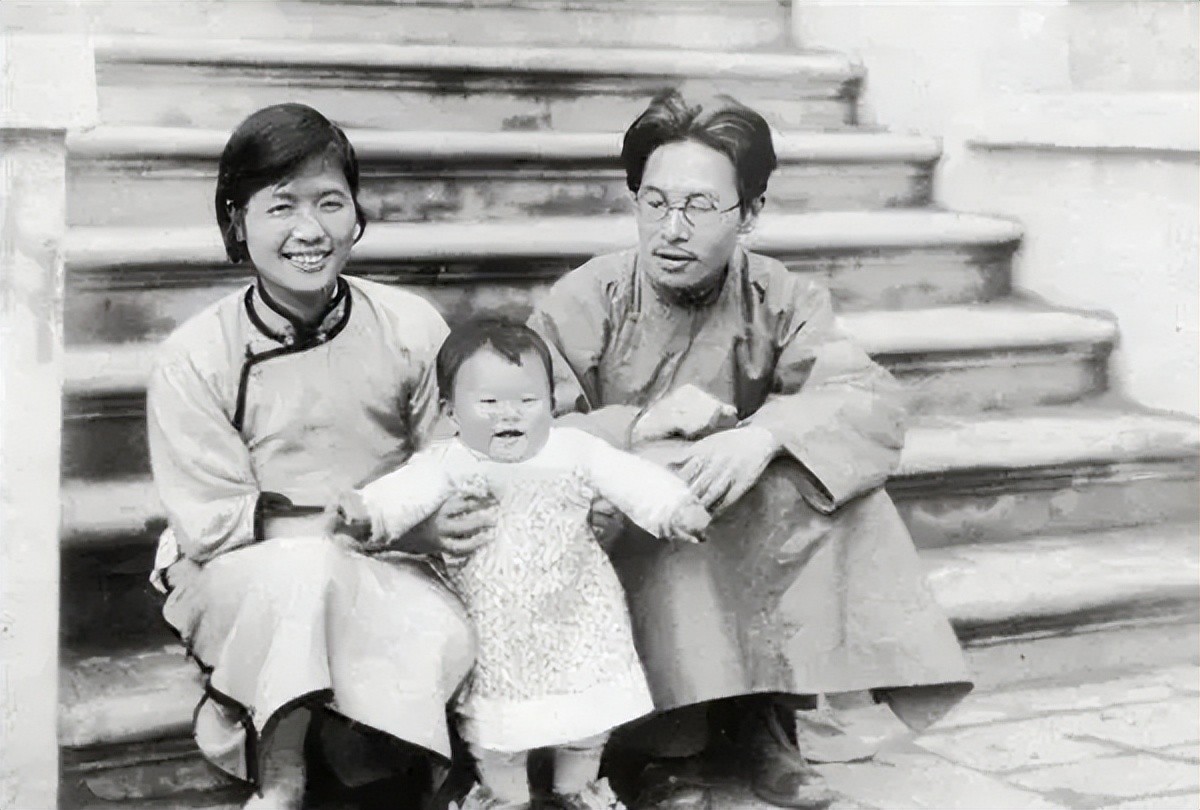

后来,在《现代评论》上合作写作,两人的感情更加深厚。当凌叔华与徐志摩分手后,陈西滢迅速向她求婚,并得到了她的答应。两人于1928年结婚,并育有一女。

陈西滢与凌叔华结婚后,在武大共同工作和生活。陈西滢担任文学院院长,凌叔华担任外文系教授。两人都是热爱文学和艺术的人,他们互相尊重和支持对方的创作。他们还经常邀请各界名流来武大讲学或参加聚会,如鲁迅、郭沫若、钱钟书等。他们被认为是民国时期最优雅和幸福的夫妻之一。

然而,在这看似完美的婚姻中,却隐藏着一个致命的裂痕,那就是凌叔华对陈西滢不忠,凌叔华对陈西滢不忠的原因,有很多种说法。有人说,是因为她对徐志摩的分手心有不甘,想要报复男人的背叛;有人说,是因为她对陈西滢的学术观点和教育理念不满,觉得他太保守和狭隘;有人说,是因为她对自己的事业和创作有着强烈的追求,不愿意被束缚在家庭和婚姻中;也有人说,是因为她的性格太过自由和放纵,不适合过平淡和稳定的生活。无论是哪一种原因,都不能为她的出轨行为找到合理的借口。

她的出轨对象,是一个比她小8岁的英国青年,名叫朱利安。朱利安是武大外文系的客座教授,也是英国著名女作家伍尔芙的侄子。他是一个热爱中国文化和革命事业的理想主义者,他放弃了英国的舒适生活,来到中国参与抗日战争。他与凌叔华相识于1936年,在一次武大的文艺晚会上,他为凌叔华朗诵了伍尔芙的小说《达洛维夫人》。凌叔华对他一见倾心,觉得他既有才华又有情怀,与自己志同道合。两人很快就陷入了疯狂的恋情,不顾世俗的眼光和道德的约束。

这件事很快就传遍了武大和武汉社会,引起了轩然大波。陈西滢作为武大文学院院长和凌叔华的丈夫,面临着巨大的压力和尴尬。他既不能容忍妻子的不忠,又不能放弃妻子的名声。他试图用各种方式挽回妻子的心,但都无济于事。他给朱利安写信,劝告他远离凌叔华,但朱利安拒绝了他。他甚至动用了职权,威胁要开除朱利安,但朱利安也不为所动。最后,陈西滢无奈地同意了朱利安和凌叔华一起去西班牙参加抗法西斯战争。他希望这样能让妻子回心转意,或者让她在战火中消失。

然而,陈西滢的希望都落空了。凌叔华和朱利安在西班牙并没有分手,反而更加坚定了他们的爱情。他们在马德里保卫战中冒着生命危险,在救护车上送伤员,在酒吧里唱歌,在酒店里缠绵。他们还给陈西滢写信,告诉他们在西班牙的所见所闻所感,并表示他们永远不会分开。这些信件让陈西滢十分愤怒和伤心,他觉得自己被妻子和情敌公然羞辱和抛弃。他决定与凌叔华划清界限,并不再理会她的任何消息。

不幸的是,朱利安在1938年的一次战斗中,因为驾驶的救护车被炸弹击中,而英勇牺牲,年仅29岁。凌叔华得知这个消息后,悲痛欲绝,她觉得自己失去了最爱的人,也失去了生活的意义。她在朱利安的墓前发誓,永远不会忘记他,也永远不会原谅陈西滢。她认为陈西滢是她和朱利安悲剧的罪魁祸首,是他逼走了他们,是他害死了朱利安。她决定用最残忍的方式报复陈西滢,那就是让他在孤独和痛苦中死去。

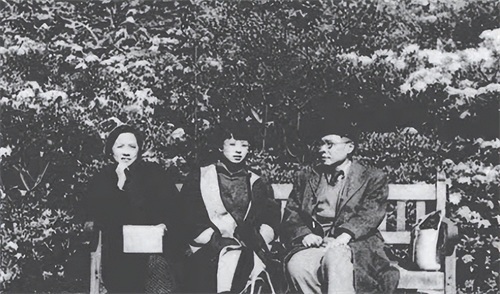

从此以后,凌叔华与陈西滢之间产生了无法弥合的隔阂。她不再与陈西滢同住同寝,也不再与陈西滢交流沟通。她只专注于自己的写作和绘画,她还经常出国旅行和讲学,与陈西滢保持着很大的距离。她对陈西滢的一切都充满了冷漠和鄙视,她甚至对自己的女儿也很冷淡,她曾经对女儿说过:“一个女儿绝对不要结婚”,也曾经对别人说过:“生孩子太痛苦,做女人太倒霉。”她似乎已经失去了对生活和爱情的信心和渴望,她只想用自己的才华和成就来证明自己的价值和存在。

陈西滢也很痛苦,他不明白为什么妻子会变得这样,他也不知道该如何挽回妻子的心。他试图用各种方式表达自己的爱意和关心,但都被妻子拒绝和冷落。他只能默默地承受着妻子的冷漠和刺伤,他只能默默地支持着妻子的事业和创作。他还一直忍受着外界的非议和嘲笑,他被人们称为“小绿帽”,被人们看作是一个软弱无能、没有魅力、没有地位的男人。

他在学术界也遭到了打压和排挤,他曾经与鲁迅发生过激烈的争论,并因此失去了北大教授的职位。他在政治上也遭到了迫害和困境,他曾经担任过联合国教科文组织代表,并支持民国政府。在1949年后,民国政府撤退到台湾,陈西滢所在的使馆也被迫关闭。他成了一个无家可归、无所依靠、无人理解、无人关怀的孤独者。

陈西滢的晚年更是悲惨不堪。他在1959年中风后,半身不遂,不能说话不能写字。他只能靠着轮椅活动,只能靠着眼神表达情感。他每天都盼望着他每天都盼望着妻子能来看望他,能给他一点温暖和安慰,但是妻子却很少来,即使来了也是冷冰冰的,没有一句关心的话,没有一个温柔的动作。

他只能看着妻子的背影,心中充满了无奈和悲哀。他也想过与妻子离婚,但是他又不忍心伤害妻子的名誉,也不愿意放弃对妻子的爱。他只能忍受着这样的煎熬,等待着死亡的到来。他在1967年去世,享年69岁。他死后,宝岛方面为他举行了隆重的葬礼,并将他的骨灰运回了无锡老家安葬。

凌叔华在陈西滢去世后,并没有表现出任何悲伤或悔恨的情绪,她仍然过着自己的生活,继续着自己的创作。她在1970年代后期,写出了《绿蚁新醅酒》,这是一部以中国古代诗人李白为主角的长篇小说,描写了李白的生平和诗歌创作。这部小说被认为是凌叔华的代表作之一,也是中国现代主义文学的经典之作。

凌叔华还在1980年代初期,写出了《飞鸟集》的中文译本,这是她向泰戈尔致敬的作品,也是她对自己一生感情经历的回顾和总结。凌叔华在这些作品中,展现了她对生命和爱情的独特见解和深刻感悟,也表达了她对自由和美的不懈追求和坚持。

凌叔华在晚年也遭遇了身体和精神上的困扰。她曾经跌倒过一次,导致腰部受伤;她还患上了乳腺癌,需要接受手术和化疗;她还因为长期居住在英国而失去了国籍,导致她不能回到自己的祖国。她在这些困境中,并没有得到任何亲友或同事的帮助和支持,她只能靠着自己的意志力和信念来支撑着自己。

她在1989年决定回到北京,在女儿和女婿的陪同下,在北京度过了最后一年多的时光。她在1990年去世,享年80岁。她死后,选择与陈西滢合葬在无锡老家。或许这是她对陈西滢最后的一个道歉和一个告别,或许这是她对自己一生最后的一个总结和一个释怀。

凌叔华是一位才华横溢、风格独特、影响深远的女性作家和画家,她用自己的作品为中国文学和艺术做出了重要贡献。然而,她也是一个不幸福、不忠诚、不理智、不负责任的女性情人和妻子,她用自己的行为给自己和别人带来了无尽的痛苦和伤害。她的一生,是一部充满了悲欢离合、爱恨情仇、荣辱兴衰的传奇故事,也是一部反映了中国近代社会变迁、文化冲突、女性命运的历史剧本。她的爱情,是一场没有结果、没有意义、没有价值的悲剧,也是一场让人唏嘘、惋惜、警醒的教训。

- 演员黄梅莹:命运坎坷,嫁给金鑫后恩爱38年,如今儿子是她的骄傲

- 著名演员梁音:丧偶陷入痛苦中,77岁时女儿想撮合他和影迷再婚

- 娶19岁金玲,曾拒拜师赵本山,认网红当干爹,孙小宝现在会后悔吗

- 《菊豆》:不仅是巩俐的成名之作,也是张艺谋对她的“别有用心”

- 阔太邓文迪22岁嫁老头,交9个男友,离婚六年后还能拿前夫268亿

- 任正非的第二任妻子姚凌,曾是得力助手,比丈夫小30岁,善解人意

- 演员田小洁:从工人到演员,娶女神江珊为妻,事业爱情双丰收

- “中国好前妻”张瑞琪:当红时嫁李幼斌,离婚后替史兰芽澄清误会

- “甜歌皇后”杨钰莹:三段情史,赖文峰伤她最深,50岁不婚不育

- 华人神探李昌钰的成名案:碎木机杀人案

-

- 著名演员梁音:丧偶陷入痛苦中,77岁时女儿想撮合他和影迷再婚

-

2025-12-22 00:13:04

-

- 娶19岁金玲,曾拒拜师赵本山,认网红当干爹,孙小宝现在会后悔吗

-

2025-12-22 00:10:50

-

- 《菊豆》:不仅是巩俐的成名之作,也是张艺谋对她的“别有用心”

-

2025-12-22 00:08:36

-

- 阔太邓文迪22岁嫁老头,交9个男友,离婚六年后还能拿前夫268亿

-

2025-12-22 00:06:21

-

- 任正非的第二任妻子姚凌,曾是得力助手,比丈夫小30岁,善解人意

-

2025-12-22 00:04:07

-

- 演员田小洁:从工人到演员,娶女神江珊为妻,事业爱情双丰收

-

2025-12-20 20:06:46

-

- “中国好前妻”张瑞琪:当红时嫁李幼斌,离婚后替史兰芽澄清误会

-

2025-12-20 20:04:31

-

- “甜歌皇后”杨钰莹:三段情史,赖文峰伤她最深,50岁不婚不育

-

2025-12-20 20:02:17

-

- 华人神探李昌钰的成名案:碎木机杀人案

-

2025-12-20 20:00:03

-

- X女郎消失:女演员如何打破“循环”

-

2025-12-20 19:57:48

-

- 作曲家张千一:与李娜合作最默契,与医生妻子互相感恩

-

2025-12-20 19:55:34

-

- 祖籍福建福州的香港男演员陈浩民

-

2025-12-20 19:53:20

-

- 惠若琪:年少成名的可爱姑娘,中国女排当之无愧的第一女神

-

2025-12-20 19:51:05

-

- 白发网红周奶奶

-

2025-12-20 19:48:51

-

- 知名演员涂凌,人到中年再翻红,嫁登山圈丈夫举行浪漫婚礼有排场

-

2025-12-20 19:46:37

-

- 最美女刑犯任雪,生前遭多人侵犯,临行前突然张嘴让人不解

-

2025-12-19 18:22:07

-

- 大S汪小菲离婚后:终于,他们都忍不下去了

-

2025-12-19 18:19:53

-

- 98水浒传全演员演技大评点:九位优秀级+四位神剧级

-

2025-12-19 18:17:38

-

- 倒爷牟其中,用罐头换飞机,入狱后妻子携子出国,小姨子等他16年

-

2025-12-19 18:15:24

-

- 她是国家一级演员,正军级待遇,33岁离婚至今单身,66岁气质不凡

-

2025-12-19 18:13:09

柳州莫菁门事件是什么 女主角是叶帛鑫的未婚夫

柳州莫菁门事件是什么 女主角是叶帛鑫的未婚夫 宋晓峰与老婆杨晓茹同框直播!夫妻恩爱惹人羡,女儿已读电影学院

宋晓峰与老婆杨晓茹同框直播!夫妻恩爱惹人羡,女儿已读电影学院 郭应泉为什么不娶李若彤?郭应泉现在的生活如今怎么样了

郭应泉为什么不娶李若彤?郭应泉现在的生活如今怎么样了 让子弹飞赵铭删除那段慢动作 她唯一的台词“还没好透”

让子弹飞赵铭删除那段慢动作 她唯一的台词“还没好透” 导演陆川第一任妻子及前女友是谁 陆川胡蝶是怎么认识的

导演陆川第一任妻子及前女友是谁 陆川胡蝶是怎么认识的 一招识破老婆出轨:查女方出轨的方法和技巧

一招识破老婆出轨:查女方出轨的方法和技巧 林初发真实老婆是谁?林初发都有哪些作品

林初发真实老婆是谁?林初发都有哪些作品 李宗翰结婚了吗?扒一扒李宗翰老婆是谁

李宗翰结婚了吗?扒一扒李宗翰老婆是谁 《李卫当官》中真实的李卫四个老婆是怎么到手的,你知道吗?

《李卫当官》中真实的李卫四个老婆是怎么到手的,你知道吗? 演员赵毅老婆路燕曝光 恩爱夫妻街头调情引关注

演员赵毅老婆路燕曝光 恩爱夫妻街头调情引关注