男人为什么爱妓女?名著写妓女为了什么?或许《复活》会给你答案

男人为什么爱妓女?名著写妓女为了什么?或许《复活》会给你答案

1889年,耳顺之年的列夫·托尔斯泰,开始着手写就他人生"最后"一部巨著《复活》。

两年前他从一位友人口中听闻一件"妓女偷酒惨死狱中"的故事,深受震动。

彼时,历经早期在《战争与和平》里倾注"阶级"的美好幻想,被"目光所及"的现实而破灭,中期在《安娜·卡列尼娜》里意欲革新式的"双线"矛盾探讨,也被后续越发腐朽的现实而戳破。

而这本《复活》,正是于托翁(列夫·托尔斯泰)对真实而绝望的社会现实中,试图"撕毁一切假面具"用一种"清醒的现实主义"寻求救赎之路中诞生。

托翁

有趣的是,或许生于那个混乱而荒诞的19世纪,似乎那个时期的欧美苏等各国,都处于一个守旧与发展矛盾激化的过渡,封建社会的没落到资产阶级的兴起,都让当时的社会呈现出一种,黑暗而腐朽的"追名逐利",枉顾人伦的"地狱世界"。

遂而这个世纪的文学开始有了极其不同的转变,不仅逐渐倾向于现实主义的犀利、批判的创作,还破天荒地让作品里描述的"对象"集体下移,以及"反道德"般地转变"歌颂"对象,极尽反讽现实之势。

甚至开始聚焦于"特殊"人群,比如任何社会必不可少,又极其"厌恶"的妓女身上。

但历来,人们始终对这个"职业"观感复杂,主要在于性别的主观感受上,女人自不必说是极其厌恶,但于男人来说,则是复杂的爱恨交织。

男人爱她美丽的面容,姣好的身材,绰约的风情,恨她无情无义,有钱才是"爷",讲情便不认。

其实"自愿"入了风尘之人,大多都似了去红尘的"僧尼"一般,直白而现实的拜金,看世事炎凉的清醒,以及对人性本性的看透,"执着"被生生去除的同时,也让自己物化成了一件商品,你情我愿,你出钱,我卖笑,钱货两清,一别两宽。

《茶花女》

正如亚历山大·仲马(小仲马)在1848年首创,让一个妓女玛格丽特成为《茶花女》的主角,随后在1880年莫泊桑更是在《羊脂球》里,用主角妓女羊脂球来对当时黑暗现状,极尽讽刺之能。

更别说,托翁呕心沥血,十年方成的《复活》,女主妓女喀秋莎的分量表达同样不轻。

那么问题来了,为什么男人爱妓女,而这些名著,又为什么喜欢写妓女?

或者换个说法,如果成为妓女是一条"不归路"的话,那么"走错路"的她们,要怎么才能"活下去"?

由此延伸,19世纪对人的一生要怎么"活着"的思考,或许这个答案就在托翁最后的"警示"《复活》中的两条路里。

第一条路:"成为"妓女的喀秋莎

妥协着堕落,觉醒着复活

作为"最后"巨著的《复活》,托翁历时十年,前后六易其稿,只为复活心中最"完美"的黑暗的俄国社会现状。

或许是人到耳顺,开始返璞归真,于是放弃了早年犀利而温柔的笔触,也放弃了所谓"方法论"的种种华丽的叙事手法,在这本书里,只是用最简单而朴素,平铺直述,甚至巨细无遗到略微拖沓的娓娓道来去讲述一个关于"精神复活"的故事。

贵族青年聂赫留朵夫诱奸姑母家中养女、农家姑娘喀秋莎·玛斯洛娃,又抛弃她,于是导致她沦为妓女。多年后,当她被诬告为谋财害命时,他却以陪审员身份出席法庭审判她,此后"觉醒"愧疚的他开始为她四处奔走,救援,却在这期间一次次被精神洗礼,最终"复活"了自己。

虽然本书主要的内容,还是突出聂赫留朵夫的"复活之路",但是,妓女喀秋莎就像是一面镜子,与主角互相"成就",也以自身的悲惨经历照进现实,是托翁对"底层"的另一种人生之路"救赎复活"的思考。

但,历来读者的目光总是聚焦于主角的"复活"思考之上,当然也是托翁在其中注入自己的一部分,去通过他去展开对人类和社会广泛意义上的讨论和探寻"活着的出路"与意义。

而认为喀秋莎不过是一件"复活"聂赫留朵夫的,赎罪和救赎的关键"契机"而已,甚至开始对喀秋莎的"本性"与代表意义,有了两极分化的观点。

一派,认为其勇敢而清醒,是不屈活着,追求真正自由与救赎的伟大女性,尤其她在聂赫留朵夫的一次次"探监"中,不断成长,不断醒悟,甚至忍痛拒绝梦想的婚姻,而选择辛勤劳动,平凡而艰苦的"革命"生活,正是"底层"中最有力的发声;

而另一派,则根据喀秋莎"一生"的经历,反过来认为托翁笔下的喀秋莎,正是一个讽刺贵族黑暗的代表,表现于喀秋莎从小以养女的名义被聂赫留朵夫的姑母收养,但实际上则是贵族们空虚生活中的玩物罢了。

于是,被诱奸怀孕之后,立刻被毫不留情地赶出去,但是失去优渥生活的喀秋莎却因此失去了"自力更生"的能力,遂而开始沦为"最简单,最好的"风尘生活,一如从前的"养女"人生一般。

如此一来,这一派的观感会认为喀秋莎的"复活"更像是对自我的救赎,与对如聂赫留朵夫一般的贵族阶层真实的恶心嘴脸的深深批判,正如她愤恨而悲戚地对,以嫁娶求原谅的他说:

"你在尘世的生活里拿我取乐还不算,你还打算在死后的世界里用我来拯救你自己。"

于是后续的喀秋莎拒绝了他的求婚,转而开始帮助"别人",用自己的方式,去完成对自己的"精神复活"。

但这两派观点,各有瑕疵,因为不管是从那个角度看,其实于喀秋莎而言,都缺少了根本的人性的复杂本性,以及当时混乱而黑暗社会的"阶级分层"的必然性。

是的,如果说喀秋莎的"错误之路"(沦为妓女)是必然的,那么于当时千千万万的女性们是否失去绝对的"普遍公平"?其实任何时代,生而为人,既不可以选择自己的人生,又可以成就自己的"活着"。

虽然那个时代充满黑暗与混乱的阶级"碾压"的不公,但是,正如托翁对喀秋莎前后如反转般的人物设计,尤其是用一次又一次的探监,去完成喀秋莎内心和精神上的转变与思考。

带来的就是另一种属于"自我精神救赎"的探讨,人的一生要如何活着,其实真正决定的重要部分,是取决于对自我的"感悟",也就是说,只有在精神上成就自己,才能真正得到"活着"的意义。

正如喀秋莎的活着,她辛勤劳作,用汗水换面包,与"政治犯"西蒙松结合,艰难而快乐地生活着,这不是一种简单的"精神复活",更是托翁对"底层"人民最好的"祝福",希望他们可以达到这样一个完美而崇高的精神境界,得以美好的活着。

不妥协于生活的"活",而是升华到精神复活的"活着",或许,这就是19世纪对于"最底层"人们一生的怎么"活着"的最佳"解读"。

第二条路:"醒悟"寻找的聂赫留朵夫

时而清醒,时而迷茫,曲折的求索,"未知"的救赎

正如"感同身受"一词的可笑之处一样,其实身处21世纪的我们,真的很难去想象19世纪人们的"苦"与对人生的"迷茫",即使可以通过艺术作品与文学描述去客观呈现那个时代,也依然不免用现代的眼光去苛责当时的人与人的生活。

所以,后世在托翁最出名的"三部曲",《战争与和平》到《安娜·卡列尼娜》,再到《复活》的整体观感就像是在看一个摇摆不定的"小人",而不是伟大的托翁。

所以被托翁倾注最"深情"的聂赫留朵夫,更像是一个矛盾而蠢笨,难以理解的"精神囚徒"。

其实年少时读《复活》根本看不下去,或许是看到他把土地分给农民的"疯狂行为",不能理解,就好像一个人很有钱,却傻到把所有钱分给乞丐一样荒谬。

《与妻书》

正如大名鼎鼎的《与妻书》,年少时深入了解林觉民的背景之后,却开始觉得"难受",虽难以理解那种富家少爷的革命牺牲精神,个人选择也无可厚非,但是为此抛弃责任,以"大爱",广而告之地逼迫"小爱"妥协,难道不自私,反人性吗?

不过,或许是人生的阅历累积到一定时候,以另一种"理性平行"的视角去看待,才发觉,这类诸如林觉民,聂赫留朵夫般的人物,是活地最真实的人,他们精神超脱了对人生一切"需求"的升华,那是一种绝对的"精神复活",一种无法评价但"最好"的活着。

托翁把自己一生所有的思想与"理性"精华全部放在了《复活》里,把自己切成两半:

一半是"一生"的自我剖析,化为聂赫留朵夫一生永远摇摆不动,几易心志的精神复活;

而另一半则是"理性"的幻想思考,(或者说探寻。)就是那个无名氏的"总结性旁白",永远反人性般,一针见血地,在恰如其分的地方直刺"根源",寻求"复活"的最佳,最不可能的典范。

其实这才是托翁想要对19世纪末,那个饱受战争、饥饿、压榨、剥削与不平等的混乱时代的揭露与同情。

这个感性而幼稚,冲动而思想脆弱的聂赫留朵夫,在整个故事里,时而清醒,时而迷茫,曲折而起起伏伏对"人生与未来"的求索,更是一种真实而现实的人性复杂的集中展现。

19世纪的贵族们

青年时的放荡,安于现状,极尽享受自己身份所带来的尊荣,与"理所当然"的高高在上,但是在法庭上见到喀秋莎时,那种突入起来的"人性"开始压倒"兽性",开始有了"向上"的转变。

由此清醒时的"人性"占据了上风,开始厌恶社交与"贵族"的生活,分土地给农民,享受起精神世界给予的成就与满足感,而后再永无止境拯救各种"犯人",不得不面对从未"看"到过"底层"黑暗腐败社会的危机的"兽性"开始复苏。

然后随着喀秋莎去西伯利亚"生活",又是一次对自己"人性"的加码,被压抑的"兽性"在喀秋莎嫁给西蒙松之后,完全放松的愧疚与心灵得到的原谅与解脱,让他的"兽性"复苏。

于是他回到从前的贵族生活,又开始尽情挥洒阶级优越感带来的舒适与快乐,但最妙的还是最后的神来之笔,托翁让他在宗教里得到"真正"的精神复活,得到"永远"的救赎,最终让"人性"得以回归。

正是这样一个看似得到宗教"救赎",精神得以复活的聂赫留朵夫,才是托翁笔下最犀利和深刻的,对当时社会的讽刺与批判,那是一种超越一切的痛苦绝望。

正如托翁一生的最后,82岁高龄的他,彻底放弃了自己,也放弃了对世界和人生,绝望的他离家出走,最后病逝,用行动与时代抗争到底。

是的,托翁最后的《复活》,其实想要表达的是,没有"复活",因为那个时代,那个从根源就开始被侵蚀的社会,千疮百孔的人们,根本无药可救,也无路可走,即使最后的"精神家园"宗教亦是如此。

正如托翁的另一半"理性"化身,那个让聂赫留朵夫"人性"最终清醒过来的无名氏,最后让他走向宗教的怀抱一样,不正是对那个社会的最大讽刺?

这本《复活》其实就是托翁对自己人生最后的"探寻",兜兜转转,最终 只能归于"上帝"的救赎,多么讽刺与无奈。

写在最后:

周末两天的成果,其实也是对近一段读书的消化,从前在学校被逼无奈地读名著,总是当成各种奇怪的故事阅读,以自己对现实的理解去看待。

但是时过境迁,有了生活的浇灌与历史背景的加持,再去看待这些名著,就像是进入一个个光怪陆离的异世界。

19世纪的名著笔下,化身为"妓女"的各种故事,其实都是一种在当时对黑暗社会的最高讽刺与不满反抗,金钱、利益至上的社会,与今天何其相似,只不过被华丽的外衣掩盖,包装成"星星"而已。

或许一本《复活》最后以投身宗教最为最高救赎,最佳人生之路,但是人究竟要怎么活,才算是活着,还需要个人的冷暖自知吧......

推荐阅读:

《安娜·卡列尼娜》

为什么名著都喜欢写"婚外情"?要与时代对抗,改革或宗教不行吗?

-

- 联华,华联,世纪华联,世纪联华到底有什么关系?

-

2026-01-01 14:39:52

-

- 雍正王朝:年羹尧究竟犯了什么错,雍正为什么一定要杀他?

-

2026-01-01 14:37:47

-

- 曹云金有胆大闹生日宴,却没胆惹李鹤东,这人究竟是什么来头呢

-

2026-01-01 14:35:43

-

- 哈马斯创始人亚辛,四肢瘫痪双目失明,靠什么让以色列坐立难安?

-

2026-01-01 14:33:39

-

- 国家级生态农场长什么样?

-

2026-01-01 14:31:34

-

- 袁洁莹的毁灭史:从“短发女神”到“豪门弃妇”,她经历了什么?

-

2026-01-01 14:29:30

-

- 贝勒是什么样的官职,相当于什么官职?

-

2025-12-31 07:13:15

-

- 《水浒传》宋江的押司一职,是什么样的官职?相当于现在什么官职

-

2025-12-31 07:11:11

-

- 最贵的动画片有什么不同,腾讯买一集的版权费高达2500万

-

2025-12-31 07:09:07

-

- 四宫辉夜,高冷大小姐人设角色,经历了什么才成为一个沙雕小可爱

-

2025-12-31 07:07:03

-

- 让村寨文化重生,农村即将启动的“三清一改”行动指什么?

-

2025-12-31 07:04:58

-

- 秦始皇原名叫什么呢?嬴政?赵政?

-

2025-12-31 07:02:54

-

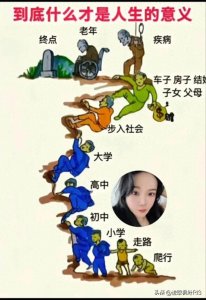

- 到底什么才是人生的意义

-

2025-12-31 07:00:49

-

- 刑事拘留会留下案底吗?留有案底会有什么影响?

-

2025-12-31 06:58:45

-

- 什么是速马力?所有车主请留意这个产品

-

2025-12-31 06:56:41

-

- 艾美特从风扇第一到第二经历了什么?

-

2025-12-31 06:54:36

-

- 什么是“新旧动能转换”

-

2025-12-30 17:46:43

-

- 什么是太空行走?有哪些可怕危险?

-

2025-12-30 17:44:38

-

- 农村俗语“女大三,抱金砖”,到底是什么意思?有道理吗?

-

2025-12-30 17:42:34

-

- 佛学常识:四大菩萨是谁?有什么寓意?

-

2025-12-30 17:40:29

红米手机和小米手机到底有什么区别?

红米手机和小米手机到底有什么区别? 61岁杨立新一家近照,二婚娶90后演员杨清,儿子杨玏这样说

61岁杨立新一家近照,二婚娶90后演员杨清,儿子杨玏这样说 石家庄是几线城市?石家庄在哪里?

石家庄是几线城市?石家庄在哪里? 信用卡逾期几年了怎么协商还款(欠信用卡好几年了现在打算还可以协商还本金吗

信用卡逾期几年了怎么协商还款(欠信用卡好几年了现在打算还可以协商还本金吗 观音竹和富贵竹的区别,观音竹好还是富贵竹好

观音竹和富贵竹的区别,观音竹好还是富贵竹好 男人出轨后悔六种表现

男人出轨后悔六种表现 50款简洁的院子,美的惊人!

50款简洁的院子,美的惊人! 如何让女性喷水 让女人潮吹的12个步骤是什么

如何让女性喷水 让女人潮吹的12个步骤是什么 人到底为什么而活着?

人到底为什么而活着? 男生被口时为什么总说慢一点 为什么男生这么喜欢口爱

男生被口时为什么总说慢一点 为什么男生这么喜欢口爱